Jeremy Mahot, ingénieur informatique de formation met dans cet ouvrage la géométrie et le minimalisme au service de la blague. Il décide ici de travailler avec des formes simples auxquelles deux bons yeux expressifs et une bouche habilement placée viennent insuffler de l’humanité. Dès lors, cubes, sphères, gélules prennent vie dans une ville stylisée. Le grain des couleurs et les quelques ombres posées ça et là suffisent à contrer la froideur qu’aurait pu développer ce style graphique tout en palette numérique.

Jeremy Mahot, ingénieur informatique de formation met dans cet ouvrage la géométrie et le minimalisme au service de la blague. Il décide ici de travailler avec des formes simples auxquelles deux bons yeux expressifs et une bouche habilement placée viennent insuffler de l’humanité. Dès lors, cubes, sphères, gélules prennent vie dans une ville stylisée. Le grain des couleurs et les quelques ombres posées ça et là suffisent à contrer la froideur qu’aurait pu développer ce style graphique tout en palette numérique.

De bons gags construits sur une page sont reliés entre eux par un fil conducteur allant des relations en entreprises à l’échec des relations amoureuses en passant par les obsessions des des deux protagonistes. L’auteur joue même de l’auto-dérision sur ses choix graphiques en emmenant ses personnages scruter de l’art abstrait qui, quand bien même de leur nature cubiste ou vasariliesque, les laisse absolument froids.

L’ensemble donne une impression d’épure tant d’un point de visuel que quant aux petites histoires elles même, ce qui n’est absolument pas désagréable en cas d’esprit saturé. Sans doute une des très bonnes surprises de cette année.

Lafigue

Il est des formats de bande dessinée que peu d’auteurs oseraient proposer à un éditeur. « L’Apocalypse selon Saint Jacky » contient pas moins de 200 pages quasiment toutes en noir et blanc. Ajouter à cela que le thème de l’histoire tourne autour du dépouillement matériel, d’une certaine forme de recherche spirituelle ou encore de la désocialisation, et vous obtenez ce qui est communément appelé une œuvre difficile.

Il est des formats de bande dessinée que peu d’auteurs oseraient proposer à un éditeur. « L’Apocalypse selon Saint Jacky » contient pas moins de 200 pages quasiment toutes en noir et blanc. Ajouter à cela que le thème de l’histoire tourne autour du dépouillement matériel, d’une certaine forme de recherche spirituelle ou encore de la désocialisation, et vous obtenez ce qui est communément appelé une œuvre difficile. Enfin une bande dessinée biographique qui ne se contente pas de dérouler platement le CV de la personnalité. Car il faut l’avouer, le genre du biopic produit des ouvrages bien souvent assez ennuyeux. L’exercice est difficile dans la mesure où tout est connu d’avance. Le cadre est ici identique voire encore plus risqué qu’à l’accoutumée. Les Rolling Stones sont connus de près ou de loin par la planète entière. On sait à peu près tous que Brian Jones est mort dans les années 60, que la formation a du fuir l’Angleterre pour échapper à des poursuites pour usage de stupéfiants, que les Hells Angels, assurant le service d’ordre de leur concert, ont réussi grâce à leur fine acuité dans la vigilance et la bêtise à tuer un spectateur er enfin on sait en général qu’ils ont sorti un album designé par Andy Wharol avec une braguette sur la pochette.

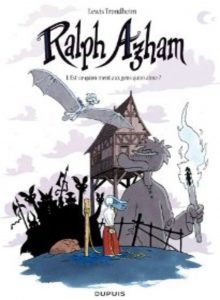

Enfin une bande dessinée biographique qui ne se contente pas de dérouler platement le CV de la personnalité. Car il faut l’avouer, le genre du biopic produit des ouvrages bien souvent assez ennuyeux. L’exercice est difficile dans la mesure où tout est connu d’avance. Le cadre est ici identique voire encore plus risqué qu’à l’accoutumée. Les Rolling Stones sont connus de près ou de loin par la planète entière. On sait à peu près tous que Brian Jones est mort dans les années 60, que la formation a du fuir l’Angleterre pour échapper à des poursuites pour usage de stupéfiants, que les Hells Angels, assurant le service d’ordre de leur concert, ont réussi grâce à leur fine acuité dans la vigilance et la bêtise à tuer un spectateur er enfin on sait en général qu’ils ont sorti un album designé par Andy Wharol avec une braguette sur la pochette. Si vous avez raté le début : Ralph Azham est détesté par l’ensemble des habitants de son village. En effet, pressenti pour être l’élu, il n’est finalement dépositaire que du don de voir les morts et les naissances. Régulièrement rossé par les villageois, il retrouve un peu de crédit auprès de ses concitoyens, en repoussant une horde hostile, ce qui va lui mettre un peu de baume au cœur pour entamer une quête périlleuse. Forcément périlleuse, parce que sinon c’est pas la peine de se casser la nénette à faire des quêtes à tous les confins du monde connu !

Si vous avez raté le début : Ralph Azham est détesté par l’ensemble des habitants de son village. En effet, pressenti pour être l’élu, il n’est finalement dépositaire que du don de voir les morts et les naissances. Régulièrement rossé par les villageois, il retrouve un peu de crédit auprès de ses concitoyens, en repoussant une horde hostile, ce qui va lui mettre un peu de baume au cœur pour entamer une quête périlleuse. Forcément périlleuse, parce que sinon c’est pas la peine de se casser la nénette à faire des quêtes à tous les confins du monde connu !